OSAKA SEIKEI TOPICS

- OSAKA SEIKEI TOPICS

- 2024年度SDGsレポートコンテストの表彰

2024年度SDGsレポートコンテストの表彰

2025.05.07

お知らせ

経営学部,国際観光学部,芸術学部,教育学部,データサイエンス学部,看護学部,大学

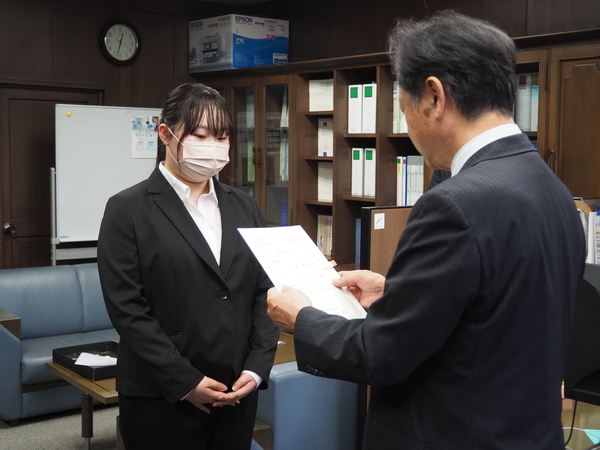

「SDGsビジョンレポートコンテスト」が実施され、優秀なレポートを執筆した学生に対して4月28日、学長より表彰状が手渡されました。同コンテストは、SDGsに関して自分なりの意見を持つこと、レポートを読み手の視点から書くことなどを目的とし、本年で3回目となります。

各学部から選出された作品を2次審査(各学部から選ばれた教員で選考)を経て、成瀬准教授(プロジェクトリーダー)、川村雅彦客員教授(国際観光学部/株式会社Sinc 統合思考研究所 所長?首席研究員)、学長が最終の3次審査を行い各賞が決定しました。

| 審査結果 | 名前 | 学部 | 内容 |

| 最優秀賞 | 重岡 幸実 | 国際観光学部 | ステレオタイプとマーケティング |

| 最優秀賞 | 長陽 友輔 | データサイエンス学部 | 町内会における「高齢化」という問題に対しての対策案「匿名性オープンチャットアプリ MachiTalk【マチトーク】(仮名)」の必要性と導入課題-高齢者だけでなく,若者も中心とした町内会の未来 - |

| 優秀賞 | 西浦 寿莉果 | 経営学部 | 性的マイノリティへの偏見と差別 |

| 優秀賞 | 名倉 いろは | 芸術学部 | アニメーターの賃金格差について |

■講評

【最優秀賞】

◇重岡幸実(国際観光学部)「ステレオタイプとマーケティング」

講評:広告におけるステレオタイプの再生産が、社会的偏見を助長する可能性を観光業の事例から鋭く指摘したレポート。マーケティングを行う側にある無意識の偏見に着目した点は特に優れており、具体的な広告事例に基づく論の展開にも説得力があった。観光体験の中に潜むジェンダー的固定観念への批判も含め、観光業における多様性と公正性の推進を考える上で高く評価された。なお、SDGsの根底にある人権意識に言及があれば、より問題意識が明確になろう。

◇長陽友輔(データサイエンス学部)「町内会における『高齢化』という問題に対しての対策案『MachiTalk』の必要性と導入課題」

講評:高齢化が進む町内会の課題に対し、世代を越えた参加を促すオープンチャットアプリの提案を通して、地域コミュニティの再構築を目指した意欲的なレポート。匿名性やAI議事録などの機能にも言及し、実現可能性を高める工夫が評価された。なお、アンケートのサンプル数の記載があれば、データの信頼性は向上しよう。また、高齢者のアプリ順応度をどう高めるかが課題であろう。

【優秀賞】

◇名倉いろは(芸術学部)「アニメーターの賃金格差について」

講評:日本のアニメ産業が抱える若年層の労働?賃金問題に着目し、米国のギルド制度との比較から課題を浮き彫りにしたレポート。自身の専門性と関心を結びつけた視点に説得力があり、労働環境の改善と文化の持続性を考える出発点として優れている。なお、どのようにしたらギルド制度の日本への導入ができるかを考察すると、より説得性が増そう。

◇西浦寿莉果(経営学部)「性的マイノリティへの偏見と差別」

講評:日本における性的マイノリティに対する偏見と差別の現状を、国際比較や統計を用いて丁寧に分析したレポート。個人の意識改革と制度整備の両面からのアプローチに説得性が見られた。なお、性的マイノリティ問題は「人権問題」であり、SDGsのスローガン「誰も取り残されない」についての言及があれば、より素晴らしい論考となろう。

<学長総括>

「SDGsビジョンレポートコンテスト」も今回で3回目を迎えました。各学部から選出されたレポートの中から7作品を2次審査で選出し、その後、最終審査では川村雅彦 客員教授(国際観光学部/株式会社Sinc 統合思考研究所 所長?首席研究員)と協議しながら選考を行いました。 今年度は、最優秀賞を2作品、優秀賞を2作品とする結果となりました。本来は最優秀賞は1作品、優秀賞は3作品とする予定でしたが、最終審査において審査員間の評価が一致した2作品があり、いずれも甲乙つけがたい優れた内容であったため、今回は特別に2作品を最優秀賞といたしました。 昨年度は「最優秀賞なし」という判断をしましたが、それは、今後学生たちがその水準を乗り越えてくれるだろうという期待を込めてのものでした。 今年度は、まさにその期待に応えるような優れた作品が複数寄せられ、学生の努力と成長を実感できる結果となりました。 今回最終審査に残った7作品はいずれも、1年生とは思えないほどの完成度を持ち、昨年度よりも全体的にレベルアップしている印象を受けました。 特に、自学部の学びを活かしながら、自分なりの視点で社会課題を掘り下げようとする姿勢が見られ、テーマ設定や分析の深さにも進歩がうかがえます。 また、今回最優秀賞に選ばれた作品からは、単なる情報収集や整理を超えた、自らの問題としてSDGsに向き合おうとする姿勢や、深い関心、情熱が感じられました。 SDGsという一見遠くに感じられるテーマであっても、身近な生活や自分自身の経験、関心と重ね合わせて考えることで、どんな小さなことでも自分ならではのSDGsとの「接点」が見つかるはずです。今後も本コンテストを通じて、SDGsとの新たな「接点」を見いだそうとするチャレンジが広がっていくことを期待しています。

▲最終選考の様子 (左)国際観光学部 川村客員教授/株式会社Sinc 統合思考研究所 所長?首席研究員、(中央)経営学部 成瀬准教授(プロジェクトリーダー)(右)中村学長、

表彰されたみなさん、おめでとうございます。

![大阪成蹊大学 [OSAKA SEIKEI UNIVERSITY]](/common/img/header_img_logo.png)